标题中的“开放发达”主要指海外(尤其欧美)市场相比我们具有更适合民宿发展的信任模式、更普遍的个性化/本地式住宿体验,以及由此带来的更活跃的社区互动和平台规模。

在信任模式的问题上,欧美社会和我们在社会信任的结构、来源和表现形式上存在显著差异,这源于不同的历史、文化、宗教、制度和社会发展阶段。相对于我国,欧美国家的信任模式在民宿领域的优势就可以简单可以理解为愿意住陌生人的家、愿意接受陌生人住进自己的家。

那么我国和欧美的信任模式分别是怎样的?我国的信任模式如何影响了国内的民宿行业发展呢?为了提高民宿知名度和成单量,我们又可以做什么?今天这篇文章就帮大家解决以上几个疑惑,在旺季来临之际提高民宿知名度和成单量。

一、不同信任模式的特点

1. 欧美(尤其新教文化区)

- “普遍信任”倾向: 更倾向于相信“抽象系统”和“陌生人”,信任的基础更多建立在制度、规则、契约和法律之上。基督教(尤其新教)伦理中“上帝面前人人平等”的观念、罗马法传统、启蒙运动对理性和个人权利的强调,以及成熟的公民社会传统,共同塑造了这种信任模式。

- “契约精神”为核心: 对规则和承诺的遵守被视为社会运行的基础,陌生人之间的合作更多依赖于明确的契约和普遍适用的规则。

- “弱关系”网络有效: 马克·格兰诺维特的“弱关系”理论在欧美社会体现得更明显,信息和机会更容易通过非紧密的社交网络传递。

2. 我国

- 以“己”为中心的关系网络:费孝通先生的“差序格局”理论指出,我们的人际关系像一颗石子扔进平静的水中后产生的波纹,由亲及疏,由近及远(家人 -> 亲友 -> 陌生人)。通常情况下,信任和情感投入随圈层距离递减。

- “特殊主义”而非“普遍主义”: 对待不同圈层的人,规则、标准和信任度是不同的。对“自己人”讲人情、重关系、信任度高;对“外人”则更谨慎、依赖规则、信任感较低。

- 熟人社会的行为逻辑: 我们的社会互动高度依赖既有的、基于血缘地缘的关系网络。信息传播、信任建立、合作行为主要在熟人圈内完成。

在这里需要提到的是随着城市化、市场化、法治化进程以及互联网平台(如支付宝芝麻信用、微信支付)构建的新型信用体系的建立,中国年轻一代对“制度信任”和“陌生人协作”的接受度正在提高。但“差序格局”的核心逻辑依然深刻影响着社会行为。

二、我国这种信任模式如何深刻影响民宿行业?

1. 信任建立的障碍

- 陌生人信任门槛高: 让国人住进一个完全陌生人的家里,心理障碍远大于住标准化酒店。总是会担心安全、卫生、隐私泄露、遇到不良房东/房客等问题。

- 对“非标准化”服务的疑虑: 民宿的个性化意味着服务和设施的非标准化。在国内“内外分明”的现状下,对“外人”提供的非标服务,天然存在更高的不信任感和风险预期。

- “差评”的放大效应: 在网络远程预定酒店的前提下,个别负面评价极易被放大,影响潜在房客决策,修复信任成本高。

2. 需求侧偏好与行为模式

- 信任“熟人推荐”: 大部分房客的预订决策极度依赖熟人推荐,比如朋友圈、微信群、平台种草等。更相信KOL背书或大型OTA平台(如携程、美团)的信用背书。纯陌生人平台(早期Airbnb模式)发展阻力比较大。

- 对“私密性”和“专属感”要求更高: 由于对陌生人共处的不适,中国房客对共享房间/公共空间的接受度远低于欧美。

- “类酒店化”需求明显: 为了降低不确定性风险,许多中国房客希望民宿能提供接近酒店的标准化服务(如24小时前台/响应、专业保洁、统一布草),弱化房东个人色彩,本质上是将“陌生人服务”纳入一个更可控、更熟悉的“类机构”框架。这也导致了我们现在越来越多的“民宿”开始“酒店化”,致使具有房东风格和个人色彩的民宿在市场上所占比例越来越少。

- 团体消费: 酒店行业常常对入住人数有严格要求的限制,而民宿相对于酒店来说较为宽松一些、具有更多的活动空间,因此更受到亲友小团体出游、公司团建出游的青睐。

3. 供给侧结构与运营模式

- “职业化二房东”模式盛行: 大量房源掌握在专业运营公司或个人“二房东”手中,而非真正的“分享自己家”的个人房东。这本质上是将民宿“机构化”、“酒店化”,是一种绕开了直接与当地人深度互动的文化障碍。

- 房源分布偏向景区/度假区: 城市核心区的普通住宅做民宿面临政策、社区邻里关系等多重压力。房源更集中于旅游目的地、乡村,这些场景下“陌生人”的接受度相对稍高,或整租模式更普遍,同时对邻里的影响较小。

- 房东参与度与“人情味”的挑战: 真正的个人房东在与房客互动时,可能面临尺度把握问题:过于热情可能让房客不适;过于冷淡又失去民宿特色。如何提供既专业又有温度的“适度服务”是难题。

4. 社区融入与邻里关系困境

- 社区居民对社区内出现大量陌生流动人口天然存在排斥和不信任感,担心安全、噪音、破坏社区环境。这是中国城市民宿发展面临的最大阻力之一,政策限制也多源于此。

- 民宿平台或房东很难有效建立与周边社区的良性互动关系。

三、为了提高民宿知名度和成单量,我们可以做什么?

1. 打造“信任锚点”,降低陌生人风险感知:

- 信息透明化: 房源描述、图片、视频(尤其是卫生间、厨房、床品细节)务必真实详尽,360° 无死角。强调专业保洁流程、消毒记录。明确告知监控设备位置,降低房客心理防备。

- 提供“确定性”保障:

- 无忧退改/保险: 在成本可控范围内,提供比平台更灵活的退改政策或赠送取消险。

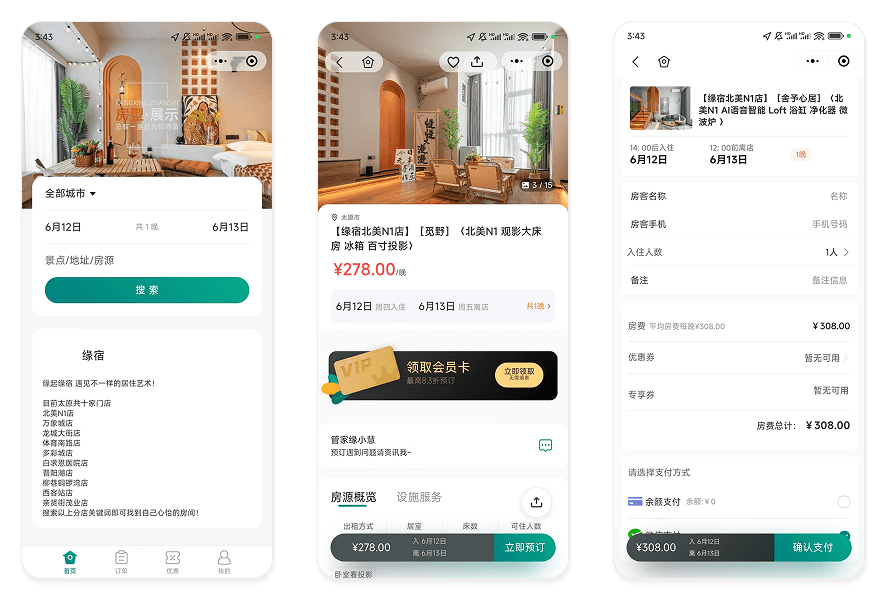

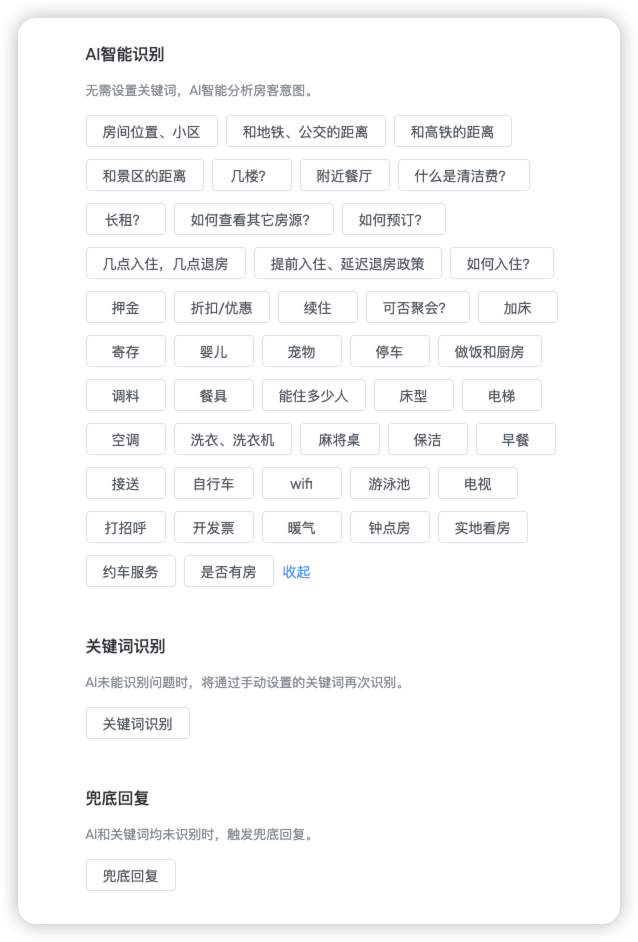

- 快速响应与应急预案: 承诺并做到极速响应。明确告知停水停电、设备故障等突发问题的解决流程和备用方案。在及时响应方面,可以使用民宿管理软件百居易的自动回复功能,7*24小时自动化识别房客问题,设置自己风格的回复模版,节省时间、人力成本。

- 标准化基础服务: 保证核心体验(床品舒适度、热水、WiFi、基础卫生)绝对稳定可靠,达到或超过同价位酒店水平。

- 强化信用背书:

- 平台高分 + 大量真实好评: 积极在主流OTA平台(携程、美团民宿、途家、小猪)运营,争取高分和金牌/优选房东标识。用心维护好评,真诚回应差评。

- 利用“类熟人”推荐: 在抖音、微信朋友圈进行内容种草。使用百居易创建独属自己民宿的品牌小程序,鼓励老客户在社交平台分享,并给予适当折扣券、小礼物等激励,突出“朋友的朋友也住过”的感觉。

- 建立个人/品牌IP: 作为房东,打造一个专业、可靠、有温度的人设,配合品牌小程序创建品牌IP。

2. 提供“类熟人”的温暖,超越酒店:

- 打造独特的体验价值:

- 深度本地攻略: 提供独家、实时更新的本地吃喝玩乐指南,超越大众点评,体现你的“圈内人”优势。

- “软性”连接服务: 帮助预约热门餐厅、购买景点折扣票、联系可靠的包车/导游。成为客人在当地的“隐形助手”。

- 特色体验植入: 结合自身资源,提供小型的、非强制性的体验。如:一次简单的晨间太极体验、品尝房东自酿果酒、参与一次小型本地市集等。

- “适度”且专业的房东互动:

- 入住前: 发送详细的入住指南、本地实用旅游指南、欢迎小卡片、本地特色小零食等,小成本换得房客的良好体验。

- 入住时: 可选择提供“轻接触”的欢迎(如智能门锁自助入住 + 桌上手写欢迎卡 + 一份小点心)。避免过度热情的“围观”或侵入式聊天。

- 入住中: 保持“在线隐身守护”状态,告知客人“有需要随时找我,不打扰是我的温柔”。可使用民宿管理软件百居易设置24小时自动回复,提高回复率,设置自己风格的回复信息,让房客不再等待。

- 离店后: 发送感谢信息,如果客人愿意分享,可以附上精选的客人旅拍,邀请下次光临或分享体验。

3. 处好本地关系,构建民宿关系网络:

- 与社区/邻里建立良好关系:主动向邻居说明情况,留下联系方式。送点小礼物表达善意。在《入住须知》中重点强调社区规则(如:晚上10点后保持安静、不在楼道喧哗、垃圾分类),严格管理房客行为。

- 与本地商户建立“互助圈”:与附近品质好的咖啡馆、餐厅、小店、体验工坊合作。互相放置宣传单页,为你的客人争取专属折扣(如“XX民宿客人可享9折”),同时为合作商户引流。形成一个小型的、互惠的“熟人”商业网络。

4. 利用“圈层传播”,精准获客与提升复购:

- 深耕老客户: 建立客户档案,记录喜好,节假日发送个性化问候和专属优惠。在住客云专属小程序中下单可领取“住三赠一”、“老友折扣”等优惠,鼓励复购。

- 激励分享与推荐: 设置明确的“推荐有礼”机制,如:推荐新客成功入住,推荐人和被推荐人均获优惠等。

- 聚焦垂直社群: 针对亲子家庭、宠物主人等特定群体设计主题房源或套餐,并在相关社群、论坛、APP进行精准推广。在“圈内”建立口碑。

写在最后:

用极致透明的真心作砖,以可靠服务的承诺为瓦,当信用背书的钥匙转动门锁,打开的不仅是民宿的门扉,更是一位位远方来客愿意安放心灵的家。关注民宿学习社,学习更多民宿运营方法、技巧。